Muerte y resurrección de la ironía

Nueva narrativa Estadounidense

Por Ruth Franklin (artículo publicado en 2005. Ruth Franklin is a literary critic and a senior editor at The New Republic. Her writing also appears in The New Yorker, The New York Review of Books, The New York Times Book Review, and other publications. Her book A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction, which investigates work by writers such as Elie Wiesel, Primo Levi, Imre Kertész, and W.G. Sebald, was published in November 2010 by Oxford University Press. Before joining The New Republic, she was an editor for the Let's Go travel guide series and a researcher in the Warsaw bureau of The New York Times. She lives in Brooklyn, New York.)

Las nuevas voces de la narrativa de Estados Unidos, afirma Ruth Franklin en este ensayo, conforman un coro de difícil definición, por la variedad de sus registros y orígenes, pero comparten un claro parteaguas imposible de ignorar: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

I. Mientras Estados Unidos experimentaba un repunte económico a lo largo del decenio de 1990, su narrativa sufría una notable depresión. Ese descenso en espiral puede advertirse a lo largo de una serie de ensayos a modo de manifiestos en que escritores y críticos expresaban un descontento cada vez mayor conforme los años noventa llegaban a su fin. En el primero de esos ensayos, aparecido en Harper's de abril de 1996, Jonathan Franzen, para entonces autor de dos novelas aclamadas por la crítica, aunque de éxito relativamente menor, lamentaba lo que él consideró como el fracaso de la novela social estadounidense. Al principio, según escribió el propio Franzen, había querido crear el equivalente contemporáneo de Catch-22, de Joseph Heller, obra que dejó una huella indeleble en la sociedad. Pero aunque sus libros recibieron críticas favorables, llegó a pensar que la publicidad era el "premio de consolación por haberle dejado de importar a la cultura". Desplazada por la televisión y la avasallante pujanza de internet, la ficción literaria había dejado de estar en el centro. "Existen hoy día muy pocos medios estadounidenses", escribió Franzen, "en donde se dé mayor valor a haber leído la última obra de Joyce Carol Oates o de Richard Ford que a haber visto la última película de John Travolta o saber cómo navegar en la red".

Nueve años después, las observaciones de Franzen tienen un timbre caduco. La red se ha vuelto tan imprescindible como el teléfono, y las obras literarias, durante largas temporadas, nuevamente ocupan a los críticos y son motivo de presentaciones y cocteles literarios. Pero lo que ahora sorprende más acerca de las observaciones de Franzen es la pobreza de sus ejemplos. Si lo mejor que en 1996 tenía la ficción estadounidense eran Joyce Carol Oates o Richard Ford, ¿qué tiene de extraño que las novelas parecieran importarle menos a la cultura?

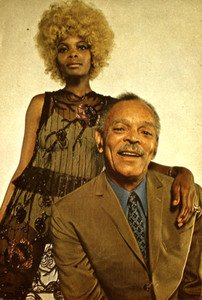

Esta merma en la calidad literaria se volvió muy pronto el foco de la discusión en torno a la narrativa estadounidense a fines del siglo XX. Varios meses después de que apareciera el ensayo de Franzen, James Wood, en The Guardian, argumentó en defensa de la vitalidad de la narrativa moderna estadounidense, confrontando el auge de los grandes novelistas de los años cincuenta —Bernard Malamud, Ralph Ellison, Saul Bellow— con los "apuros" que pasaban sus colegas británicos: William Golding, Kingsley Amis, Angus Wilson. Pero cuando intentaba ampliar su tesis a los escritores norteamericanos contemporáneos, a Wood se le agotaron los argumentos: el autor estadounidense más reciente que pudo defender de manera entusiasta fue Raymond Carver, muerto hacía casi diez años. Por el contrario, entre los escritores británicos prometedores se hallaban Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Martin Amis, Kazuo Ishiguro e Ian McEwan. "La narrativa estadounidense de hoy probablemente no sea tan interesante y fecunda como la británica", concluyó Wood.