Internet rend-il bête ?

Débat | Comment notre cerveau s'adapte-t-il au Net ? Certains craignent l'avènement d'une pensée zapping et la mort de la lecture “à l'ancienne”. Un scénario que d'autres estiment alarmiste.

Débat | Comment notre cerveau s'adapte-t-il au Net ? Certains craignent l'avènement d'une pensée zapping et la mort de la lecture “à l'ancienne”. Un scénario que d'autres estiment alarmiste.

http://www.telerama.fr/techno/internet-rend-il-bete,45457.php

« Ces dernières années, j'ai eu la désagréable impression que quelqu'un, ou quelque chose, bricolait mon cerveau, en reconnectait les circuits neuronaux, reprogrammait ma mémoire. Je ne pense plus de la même façon qu'avant. C'est quand je lis que ça devient le plus flagrant. Auparavant, me plonger dans un livre ou dans un long article ne me posait aucun problème. [...] Désormais, ma concentration commence à s'effilocher au bout de deux ou trois pages. [...] Mon esprit attend désormais les informations de la façon dont le Net les distribue : comme un flux de particules s'écoulant rapidement. Auparavant, j'étais un plongeur dans une mer de mots. Désormais, je fends la surface comme un pilote de jet-ski. s» En écrivant ces lignes dans un article du magazine The Atlantic de juin 2008, l'essayiste et blogueur américain Nicholas Carr a déclenché un immense débat, qui n'en finit pas de rebondir sur la Toile et à la une des magazines. Son article s'inspirait de son expérience personnelle de lecteur, pourtant averti, à l'ère de la révolution numérique. Peut-on généraliser cette expérience ? Sommes-nous en train de devenir des obèses mentaux, gavés d'informations, au sens où notre cerveau serait en train de subir les mêmes effets que nos corps déformés par la surconsommation et la malbouffe ?

On objectera qu'à chaque révolution technologique ressurgissent les mêmes questions : avant Internet, l'invention de l'écriture avait, déjà, soulevé les craintes des penseurs. Ainsi, dans le Phèdre de Platon, le personnage de Socrate se livre à une attaque en règle de l'écriture. Il reconnaît bien sûr que celle-ci présente l'avantage de faciliter la remémoration. Mais il craint que l'on se repose de plus en plus sur les mots écrits, sur la masse de ces informations « stockées » sur le papier comme substitut à la connaissance réelle. C'est ce que Platon appelle un pharmakon : c'est-à-dire à la fois le poison et le remède, le problème et la solution. Le spécialiste des technologies de l'écrit Alain Giffard a justement entrepris d'évaluer, loin des querelles entre pro- et anti-Internet, ce nouveau pharmakon qu'est le Web, et a livré ses conclusions dans un vivifiant chapitre du recueil Pour en finir avec la mécroissance.

Entre les mails, les alertes, le relevé de nos fils RSS…,

nous sommes bel et bien entrés dans l'ère

de la distraction perpétuelle.

nous sommes bel et bien entrés dans l'ère

de la distraction perpétuelle.

C'est un fait : lorsque nous sommes connectés au Web, nous lisons. Mais de quelle lecture s'agit-il ? Certainement pas de celle entendue comme exercice spirituel préparant à la méditation, telle que Sénèque la décrit dans la Lettre 84 à Lucillius, où il conseille de recopier sur des tablettes des extraits des textes lus, de les classer, de bien les digérer, afin de les faire passer « dans notre intelligence, non dans notre mémoire ». Il ne s'agit pas non plus d'une simple consultation comme sur un écran de distributeur d'argent pour contrôler des opérations, mais d'une lecture d'un genre nouveau, qu'Alain Giffard nomme « lecture numérique ». Votre lecture se fait alors avec un temps plus long consacré à la navigation, à la lecture « en diagonale », non linéaire, à base de liens hypertextes, plus sélective et parfois en interaction avec d'autres lecteurs. Une lecture qui est aujourd'hui assistée par de nombreux petits logiciels, filtres ou agrégateurs de nouvelles (Netvibes, Google Reader). Une lecture où vous pouvez mettre en commun vos marque-pages et vos notes.

Or, chacun d'entre nous en a fait le constat : entre les mails, les alertes et, pour certains, le relevé de nos fils RSS et des messages sur les sites de partages sociaux (Twitter, Facebook...), nous sommes bel et bien entrés dans l'ère de la distraction perpétuelle. La lecture ayant une influence déterminante sur les structures d'activité dans notre cerveau, on ne peut alors s'empêcher de se demander : est-ce grave, docteur ?

Dans le même temps, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII inaugurait le

Dans le même temps, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII inaugurait le

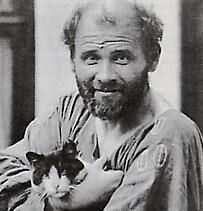

Peintre de la beauté féminine et lui-même homme à femmes, Gustav Klimt naît près de Vienne le 14 juillet 1862 dans le ménage d'un ciseleur de métaux précieux. Il entre lui-même à l'école des arts décoratifs et se fait connaître comme décorateur. À 26 ans, il reçoit de l'empereur

Peintre de la beauté féminine et lui-même homme à femmes, Gustav Klimt naît près de Vienne le 14 juillet 1862 dans le ménage d'un ciseleur de métaux précieux. Il entre lui-même à l'école des arts décoratifs et se fait connaître comme décorateur. À 26 ans, il reçoit de l'empereur

Spécialiste du monde arabo-musulman, ancien journaliste au Monde et directeur honoraire du Centre d’études de l’Orient contemporain, Paul Balta réexamine ci-après une idée reçue sur la science arabe.

Spécialiste du monde arabo-musulman, ancien journaliste au Monde et directeur honoraire du Centre d’études de l’Orient contemporain, Paul Balta réexamine ci-après une idée reçue sur la science arabe. Au XIXe siècle, les tenants de la laïcité, dont de grands écrivains comme Ernest Renan et le positiviste Auguste Comte, critiquent l’obscurantisme des religions sur un fond d’antisémitisme ; or les Arabes sont aussi des sémites.

Au XIXe siècle, les tenants de la laïcité, dont de grands écrivains comme Ernest Renan et le positiviste Auguste Comte, critiquent l’obscurantisme des religions sur un fond d’antisémitisme ; or les Arabes sont aussi des sémites.